La Haye (© 2025 Afriquinfos)- La CIJ, la plus haute juridiction de l’ONU, s’est prononcée ce lundi 20 mai sur le litige qui oppose la Guinée équatoriale au Gabon depuis des décennies au sujet de trois petites îles situées dans des eaux potentiellement riches en pétrole.

Les juges de la plus haute juridiction des Nations Unies ont confirmé la revendication de la Guinée équatoriale sur les îles, sur la base d’une convention de Paris de 1900 qui divise les biens coloniaux français et espagnols en Afrique de l’Ouest.

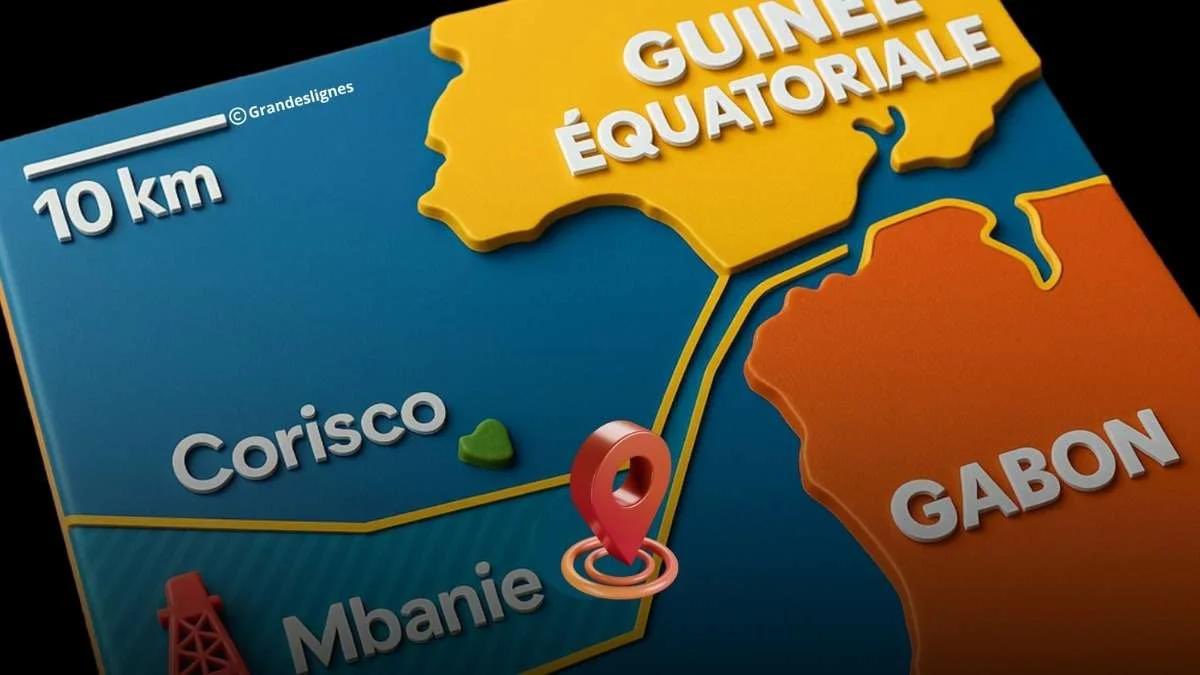

Il s’agit en effet de trois îlots pratiquement inhabités mais stratégiques, situés dans une zone maritime potentiellement riche en pétrole, à une dizaine de kilomètres des côtes équato-guinéennes et une vingtaine de celles du Gabon. D’une longueur d’à peine un kilomètre, les minuscules îles de Mbanié et les deux petits îlots de faible altitude, Cocotiers et Conga, situés au large du golfe de Guinée, ne semblent pas assez grands pour susciter un différend territorial intense.

En 1900, la France et l’Espagne, alors puissances coloniales, avaient signé à Paris un traité établissant les frontières entre les deux pays. Mais le Gabon soutient qu’un traité ultérieur signé en 1974, la convention de Bata, lui confère la souveraineté sur les îles.

»Concernant le différend territorial qui oppose notre pays à la République sœur de la Guinée Équatoriale, au sujet des îles Mbanié, Cocotiers et Conga, l’heure n’est pas aux déclarations précipitées ni aux réactions passionnelles », a écrit le Président gabonais dans un tweet. Les îlots sont minuscules et pratiquement inhabités, mais se trouvent dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz, à une dizaine de kilomètres de la terre équato-guinéenne la plus proche et à une vingtaine de kilomètres des côtes du Gabon.

La CIJ, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a cependant estimé, lundi, que cette convention « n’est pas un traité faisant droit » et « ne constitue pas un titre juridique« . La cour a déclaré que le titre légal sur les îles était détenu par l’Espagne, qui l’a ensuite transmis à la Guinée équatoriale lorsque celle-ci est devenue indépendante en 1968.

Contrairement à la plupart des pays comparaissant devant la CIJ, qui statue sur les différends entre États, le Gabon et la Guinée équatoriale s’étaient accordés pour demander aux juges de statuer dans le but de trouver une solution à l’amiable. Les deux pays avaient demandé à la CIJ de décider quels textes juridiques sont valides, pas de dire spécifiquement quelle nation détient la souveraineté sur ces îles.

Après l’énoncé de la décision, un représentant du Gabon, Pr Guy Rossatanga-Rignault, a estimé qu’il appartenait désormais aux parties de négocier. « Le Gabon et la Guinée équatoriale sont condamnés à vivre ensemble », il va donc falloir des négociations « pour régler tous ces problèmes », a-t-il dit.

Les représentants de la Guinée équatoriale ne se sont pas exprimés après la lecture de la décision. Lors d’audiences en amont, la Guinée équatoriale a affirmé que le Gabon occupait illégalement les îlots depuis qu’il les a envahis en 1972, et contesté la validité de la convention de Bata.

Le vice-ministre équato-guinéen des Mines et des Hydrocarbures, Domingo Mba Esono, a déclaré que les fonctionnaires gabonais avaient soudainement brandi ce traité lors d’une réunion entre les deux pays en 2003, prenant la délégation équato-guinéenne « complètement par surprise ».

« Personne n’avait vu ou entendu parler de cette supposée convention. De plus, le document présenté n’était pas un original mais seulement une photocopie non authentifiée », a déclaré Domingo Mba Esono.

Philippe Sands, un avocat représentant la Guinée équatoriale, a affirmé que la Cour entrerait « dans le monde de l’invraisemblance et du ridicule » en accordant du crédit à ces « bouts de papier ».

« On vous demande de statuer qu’un État peut s’appuyer sur une photocopie d’une photocopie d’un prétendu document, dont l’original est introuvable et dont il n’a pas été fait mention et auquel on ne s’est pas fié pendant trois décennies », a-t-il déclaré.

Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle du Gabon, a revendiqué la validité de la convention de Bata qui, selon elle, « a résolu l’ensemble des questions de fond » concernant les frontières. Elle a admis que « malheureusement, ni l’une ni l’autre des deux parties n'[a] retrouvé l’original du traité de la convention de Bata« . Le traité a été établi lors d’une période précédant l’ère électronique et du stockage de données, marquée par une « mauvaise tenue des archives« , a-t-elle déploré.

Des îles d’une importante valeur

Les deux pays sont déjà des producteurs de pétrole brut dont les revenus gouvernementaux dépendent largement des recettes pétrolières. En prenant le contrôle de la zone contestée, l’un ou l’autre aurait un meilleur accès aux ressources naturelles en hydrocarbures qui n’ont pas encore été exploitées.

On ne sait pas exactement à quel point les zones contestées sont riches en hydrocarbures, mais, selon les données de S&P Global Commodity Insights, les projets pétroliers proches des côtes des deux pays contiennent 743 millions de barils de gisements de pétrole brut.

En raison du sous-investissement, de l’insuffisance des activités d’exploration et du vieillissement des puits, les deux pays ont connu une stagnation de leurs installations de production de pétrole au cours des dernières années. Il serait donc dans l’intérêt du pays gagnant d’exploiter un nouveau gisement de pétrole inexploité.

Un litige remontant à plus d’un siècle

Le différend sur les îles remonte à 1900, lorsque les puissances coloniales de l’époque, la France et l’Espagne, ont signé à Paris un traité fixant les frontières entre les deux pays.

La Guinée équatoriale a fondé sa revendication sur les îles sur ce traité de 1900. Mais en 1972, le Gabon a pris le contrôle de la région après avoir éjecté l’armée équato-guinéenne de Mbanié, le plus grand des trois îlots, et y avoir établi sa propre présence militaire.

Il a déclaré qu’un accord de 1974, appelé la Convention de Bata, plaçait la zone contestée en territoire gabonais. Le différend est resté en suspens jusqu’au début des années 2000, lorsque la perspective de l’exploration pétrolière a ravivé la querelle.

Les deux pays n’ayant pu résoudre le conflit après des années de médiation de l’ONU, ils ont décidé en 2016 de laisser la CIJ, la Cour mondiale chargée de régler les différends entre pays, se prononcer. Les deux pays ont demandé à la CIJ de décider quels textes juridiques sont valables entre le traité franco-espagnol de 1900 et la convention de Bata de 1974.

La CIJ a statué que la convention de Bata « invoquée par la République gabonaise n’est pas un traité ayant force de loi… et ne constitue pas un titre juridique« . Elle a déclaré que le titre de propriété des îles était détenu par l’Espagne et qu’il avait ensuite été transmis à la Guinée équatoriale lors de son indépendance en 1968. Elle s’est appuyée sur ce fait pour statuer que la Guinée équatoriale est le propriétaire légitime du territoire contesté.

Cet arrêt signifie que le Gabon devra retirer ses soldats de la petite île de Mbanié. Un arrêt de la CIJ est définitif et contraignant, mais certains pays, comme Israël et la Russie, ont ignoré les décisions de la Cour dans le passé.

L’arrêt a des implications internationales considérables et peut être cité par des pays ayant des différends territoriaux similaires, en particulier en Afrique où les conflits portant sur des régions riches en ressources sont fréquents. La RDC et l’Angola ont récemment mis fin à un différend de 50 ans en signant un accord de partage de la production pour le bloc 14, exploité par Chevron. Ce bloc, dont la production a débuté en 1999, produit actuellement quelque 160 000 barils de brut par jour, selon S&P Global Commodity Insights.

En 2002, la CIJ a demandé au Nigeria de retirer ses forces de la péninsule de Bakassi, riche en pétrole, mettant ainsi fin à un conflit de près de dix ans en faveur du Cameroun.

V. A.