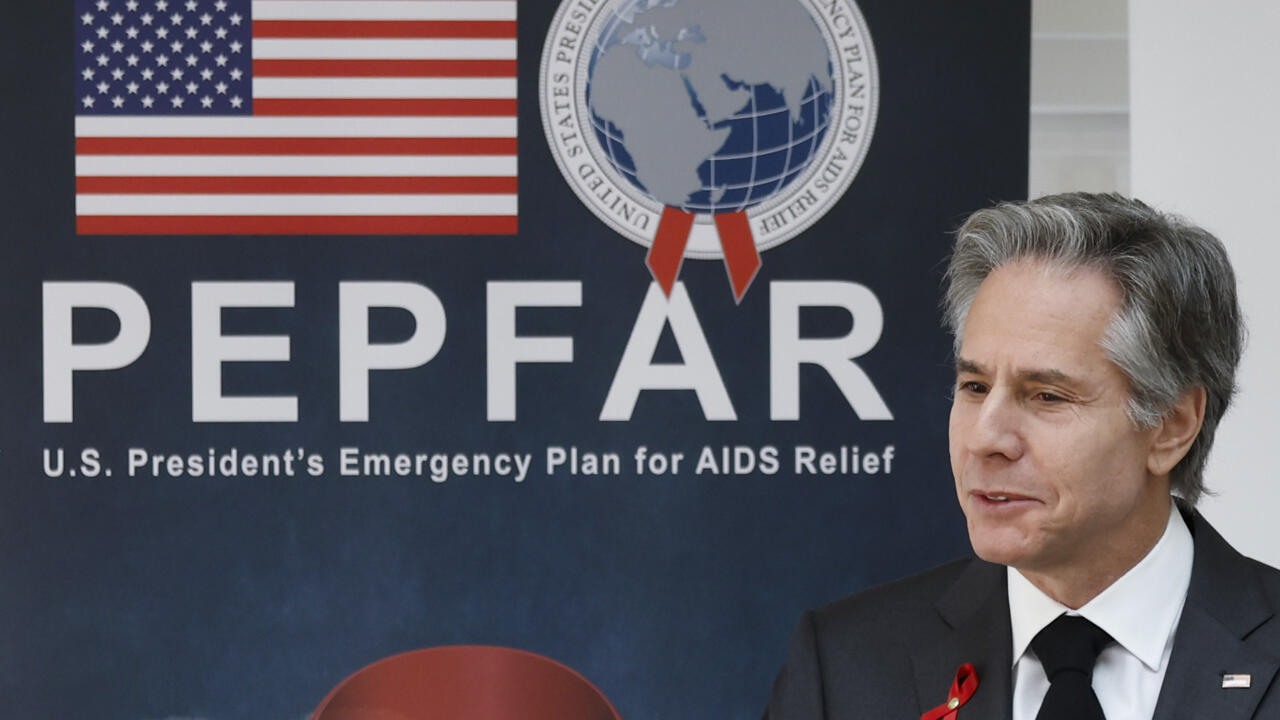

Johannesburg (© 2025 Afriquinfos)- Suite à la décision de l’administration Trump de suspendre une grande partie de l’aide étrangère américaine pour une période de 90 jours, de nombreux programmes de lutte contre le VIH/sida se retrouvent en grand danger sur le continent africain. Parmi ces programmes figure le Pepfar, un plan d’urgence instauré en 2003 sous la présidence de George W. Bush, qui a permis de sauver plus de 25 millions de vies dans 55 pays au cours des 20 dernières années.

Le retrait brutal des fonds américains du programme Pepfar, interrompant traitements et prévention du VIH/sida menace de millions de vies, alertes plusieurs ONG. Dans un communiqué publié le 5 février, Coalition PLUS alerte sur le chaos sanitaire que peut engendrer ladite décision en Afrique.

Selon l’ONU, l’arrêt de ce programme pourrait entraîner la mort de plus de 6 millions de personnes dans les quatre prochaines années. Les répercussions de cette décision, intervenue dès l’investiture de Trump, continuent de se faire sentir, et les acteurs engagés dans la lutte contre le sida craignent que l’absence de financement compromette l’avenir du Pepfar, entraînant des conséquences tragiques pour de nombreuses vies.Des milliers de contrats résiliés chez les travailleurs de santé

Si les nouvelles infections au VIH ont chuté de 60 % depuis 1995 pour atteindre le nombre d’1,3 million en 2023 selon la directrice exécutive de l’ONUSIDA, l’Ougandaise Winnie Byanyima, celle-ci indique aussi que ce chiffre pourrait être multiplié par six d’ici 2029 suite à la décision de l’administration Trump.

Préjudiciable d’abord et avant tout pour les malades, la suspension de l’aide américaine n’en a pas moins aussi des conséquences pour les travailleurs de santé engagés dans la prévention et la lutte contre le virus. Dans la foulée de cette annonce, des milliers de contrats ont en effet été résiliés en l’espace de quelques jours à travers tout le continent africain, perturbant gravement les activités des services de santé communautaires.

Au-delà de la suspension temporaire, cette situation soulève une question de fond : comment les pays du Sud peuvent-ils assurer leur souveraineté sanitaire et ne plus dépendre des fluctuations politiques des grandes puissances ? « La levée, du jour au lendemain et sans alternative, de ressources dont dépend la survie de millions de personnes n’est ni un pas vers la résilience des systèmes de santé, ni un renforcement de la souveraineté sanitaire, bien au contraire », alerte le professeur Mehdi Karkouri, président de Coalition PLUS. Même si l’aide devait reprendre dans les mois à venir, les conséquences de cette décision risquent de se faire sentir durant des années, compromettant les objectifs de santé publique fixés par les États et les organisations internationales.

Le centre de santé pour hommes OUT Engage, à Johannesburg, qui diagnostique au moins cinq cas de séropositivité par jour et fournit des médicaments, affiche un écriteau sur sa porte expliquant sa fermeture temporaire. « A court terme, j’espère qu’il y aura des rentrées d’argent, de sorte qu’à moyen et long terme nous puissions faire d’autres projets », explique le directeur de cette ONG de santé destinée à la communauté LGBTQ+, Dawie Nel.

En Afrique du Sud, où le sida a sacrifié une génération entière au milieu des années 2000, créant une armée d’orphelins, l’aide américaine est particulièrement précieuse. « Les Etats-Unis sont un partenaire absolument pas fiable », regrette Dawie Nel.

L’Afrique du Sud est l’un des principaux bénéficiaires du Pepfar (pour President’s Emergency Plan for AIDS Relief – « Plan d’urgence présidentiel de lutte contre le sida »), important programme américain de lutte contre le VIH/sida désormais suspendu. Le pays compte toujours près de 14 % de séropositifs, l’un des taux les plus élevés au monde.

Vers une autonomie sanitaire des pays du Sud ?

Le gel du financement américain intervient dans un contexte où l’aide étrangère en santé fait l’objet de critiques croissantes, tant au Nord qu’au Sud. Si la nécessité d’un financement international demeure, la dépendance à ces fonds expose les pays africains à des décisions unilatérales pouvant mettre en péril des millions de vies. Il devient alors essentiel de repenser les modèles de financement de la santé en Afrique et d’accélérer les investissements nationaux. Depuis la déclaration d’Abuja (voir encart ci-dessous), qui préconisait d’allouer 15 % des budgets nationaux à la santé, peu de pays ont atteint cet objectif.

Pour Coalition PLUS, plusieurs alternatives doivent être explorées. D’une part, lever les barrières de propriété intellectuelle afin de permettre la production locale de médicaments essentiels à moindre coût. D’autre part, réduire la pression exercée par la dette, qui limite les capacités d’investissement des États dans leurs propres systèmes de santé. Aujourd’hui, on estime que l’extraction des ressources et de la main-d’œuvre du Sud vers le Nord dépasse de 30 fois l’aide publique au développement (APD). Cette réalité met en lumière une inégalité structurelle qui perpétue la dépendance des pays à revenu faible ou intermédiaire. Face à ces enjeux, Coalition PLUS appelle à une solidarité internationale renforcée et à une transformation en profondeur des mécanismes de financement de la santé. « Il y a 25 ans, nous plaidions pour une augmentation des budgets nationaux dédiés à la santé. Aujourd’hui, nous devons aller encore plus loin et garantir aux pays du Sud les moyens d’assurer leur propre souveraineté sanitaire », conclut l’organisation.

Les innombrables critiques suscitées par l’initiative américaine ont, certes, conduit le secrétaire d’Etat,Marco Rubio, à émettre une dérogation autorisant la poursuite de « l’assistance humanitaire vitale » – dont la lutte contre le sida fait partie – à la fin du mois de janvier. Mais celle-ci n’a permis de dissiper ni les incertitudes, ni la confusion sur le terrain puisque certains services de prévention comme la prophylaxie pré-exposition restent bel et bien en suspens.

Force est toutefois de constater aussi que cette situation a conduit à révéler combien les systèmes de santé des pays bénéficiaires du programme Pepfar étaient vulnérables. Une situation qui pourraient les contraindre à repenser entièrement – et en urgence – leurs stratégies de financement…

V.A.